- Главные глаголы языка серы и унылы. Было, стало, "ту би ор нот"... Ну, да! - вечные неизбежные... каркасообразователи. Без них нашей речи полный "нот ту би". Но и обобщающие существительные, такие как "цветок", опять же серы, потому что безлики. Какой цветок? - покажите мне его лицо. Теперь вижу - вишня, она... как снег. Одуван тоже не промах - солнышко ты наше, сорняк ты лекарственный. А если по слову можно понять и вид, и цвет, и вкус, и "месторождение" автора, на душе становится как в маринатке - это так под Хомутовкой называли теплое суконное полупальто. "Накинь маринатку - там лютый дубак".

Несколько энтузиастов - учителей и детей - затеяли "интерактивчик". Встали и пошли.

Михаил Валиенко, ученик Веселовской средней школы Глушковского района:

- К бабушкам, к прабабушкам - собирали информацию об историях, о песнях, диалекты разные. Записывали это все.

- Вот из тех, что нашли, это вот "кузик", дробына...

- "Драбына" интересное слово.

- Интересное. "Подтаще" вот это вот.

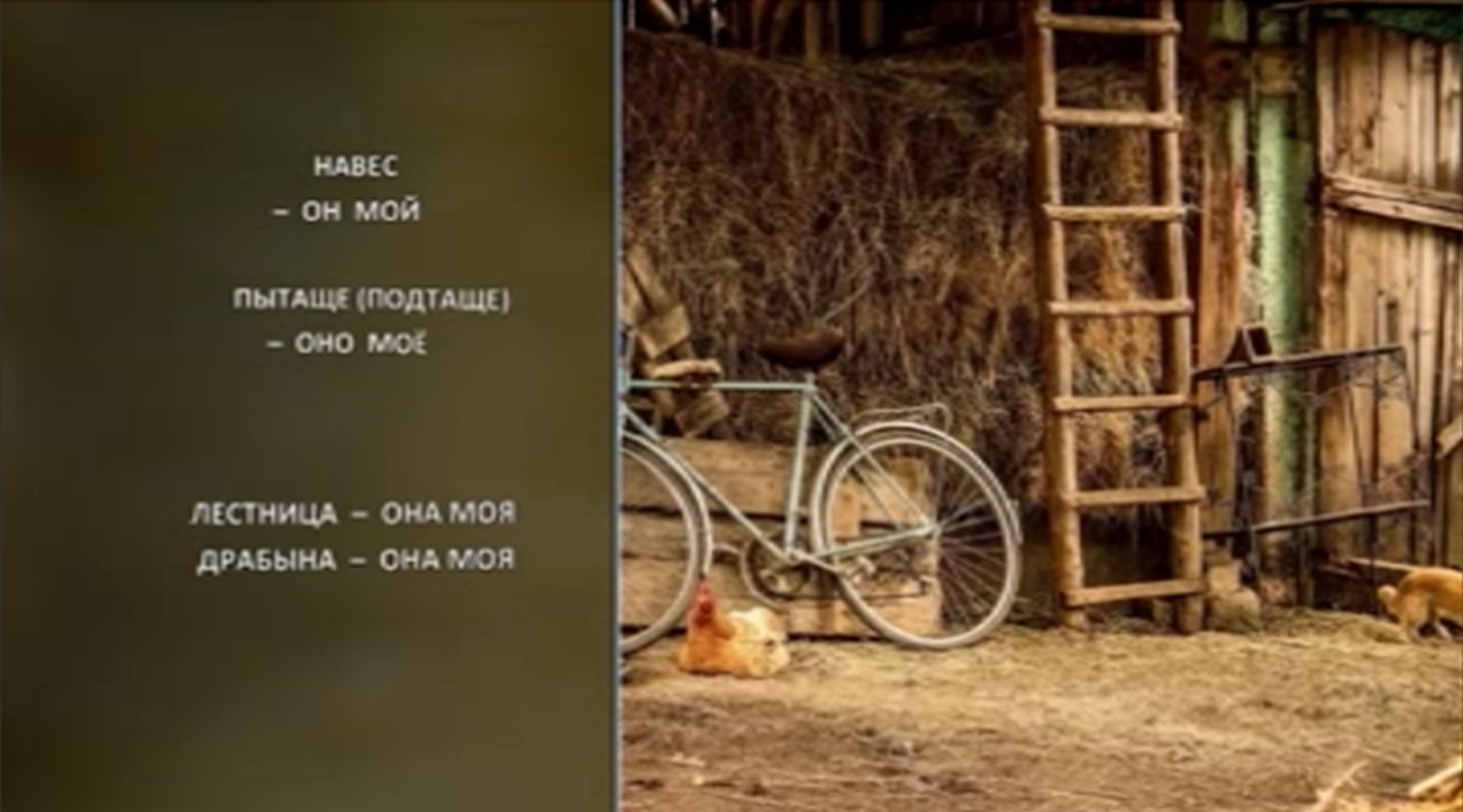

"Подтаще" - навес хозяйственный, "драбына" - лестница, "кузик" - пуговица. В последнем случае существительное претерпело смену пола. Переход из рода в род - типичные проделки местечковой лексики. Был он - палец, стала она - пучка.

А порой и число у существительных меняется. Санки - они. Но если взять солому, навоз, опустить в таз, да на звонкий мороз - достанешь прочный и очень скоростной болид - "ледюх". Современная ватрушка мягче, но по разгону проигрывает ледюху на жесткой подвеске.

Сергей Шевченко, учитель русского языка и литературы Веселовской средней школы Глушковского района:

- Я жил в селе Кульбаки. У нас немножко была другая речь там - более такая жесткая - диалекты... Здесь в Веселом помягче.

Мужчины Веселовской школы представляют в проекте Глушковский район. А началось всё с Большесолдатки.

Татьяна Вараева, педагог центра "Успех", учитель русского языка и литературы лицея №21:

- На закрытии одной из смен мои ученики представили проект "Диалектная лексика Большесолдатского района".

Презентация настолько вдохновила руководство, что тут же возникла идея обратиться к ай-ти специалистам. Создали живую карту. Подключили к он-лайн сервису.

Светлана Бражникова, старший преподаватель кафедры компьютерных технологий КГУ:

- Он позволяет открывать эту карту на любых устройствах, будь то планшет, телевизор или ноутбук. Или даже телефон, смартфон. ))

На портале есть кнопка "добавить слово". Допустим, учитель...

Елена Бражникова, студентка Курского педагогического колледжа:

- ... или ученик знает какое-то интересное слово, которое можно было бы добавить, кнопка отправляет на ссылку - на форму слово, и оно дойдет до нас или других участников проекта...

И подвергнется цензуре - по-нынешнему модерациии. В том числе проверке на аутентичность. Пока в списке нет слова "булдыжка". Предлагаем - от Курска и большинства районов. По сведениям наших инсайдеров в других субъектах Федерации булдыжку не знают. Даже в Воронеже. Белгород что-то слышал, но булдыжек не употребляет. В речи.

А куряне куриную ножку иначе и не называли лет сорок назад. И сейчас не забыли. Какая голень? - я ж вам не доктор по курям! Кстати, о птицах - воробей...

- Горобец!

- Кстати, мы его именно в Беловском оставили, мы просто не могли это упустить, он во многих районах встретился, но давайте мы уже где-нибудь воробья оставим.

У поселка Коммунар в Беловском районе стоит памятник. Отсюда в свой последний героический вылет поднялся в 43-м Александр Горовец. Совпадение?.. Вот и пускай. А мы спускаемся в глубины истории. Где, стоит появиться новому городу, его так и назовут - Нов-го-род. Если русские. А коль нерусские, допустим чехи, то Нове-Место. Нойштадт - если германец пришел. Французы построят свой Вильнёв. У них этих Вильнёвов, яблоку негде плюнуть. Один даже в Швейцарию забросили. А в Канаде основали Нёвилль.

Самый известный ненашенский "Новгород" - итальянский Неаполь.

И каждом очередном Ньютауне люди начинали говорить как-то не по-людски. А то и не по-людски.

- Говорят, здесь марсиане поселились.

История - штука живая, и язык как её отражение тоже склонен к соитию слогов от разных сущностей.

- Один господин Андриан, другой Мариан. А у меня Мандриан... А у меня Мандриан!

Диалектика, однако. Наши приграничные диалекты от деревни к деревне разбегаются. У меня "Сейм", а у Серея Анатольевича "Сэйм". И он не оглянулся посмотреть, не оглянулся ли я на то, как "вкусно" он произносит это слово - а я оглянулся... А его волновали "цирубалки", присланные из родного Глушковского района. Ни в Веселом, ни Кульбаках Шевченко такого не слышал.

- "Цирубалки".

- Стебли от картошки.

- Мы привыкли так "ботва", а вот может у нас Сэйм - и все-таки за Сеймом там разные эти?..

Что тут началось?! Похоже на "Что?... Где? Когда?".

- "Струч" дедушка говорил.

- "Струч". А мне так понравилось.

- "Стрюк" - ну, стрючок, стручок.

- "Струщ". Причем "струщ"!

- У нас в основном стрюк - это острый перец.

- А другого-то и не было.

- Струщ - прям много. Причем у него была язва, и он говорил, это всё не важно. И мог съесть вязанку струща.

Обсуждая кореневский "стрюк" и суджанские "гиркы"- огурцы, невольно сбиваемся с приграничного курса на общероссийский. Только взгляните, что мы с талеркой сделали - в европейские корни внедрились славянские метастазы.

- Процесс называется метатеза - переставление. Тарелка, она изначально "талерка" была. Талерка - от названия монеты "таллер".

И всё-таки она плоская. Как иоахимсталлер. Позже просто таллер. Он же "доллар - в американском искажении. Он же ефимок - в общероссийском денежном обращении. Но вернемся к языку родных осин.

Жасмина Садирова, ученица Ленинской школы Октябрьского района:

- Больше всего мне понравилось слово, которое я никогда не забуду, это "хвиртка". "Хвиртка" - это калитка.

- Все-таки она вертится - да!

Всякий, кто сядет на стул в центре "Успех", испытывает желание повертеться, как хвиртка на ветру.

- Главное не свалиться. Вдруг "калюжа".

- Лужа!

Наши бабушки и дети таких слов уйму изобретают. Не выходя из супермаркета.

- У меня бабушка "кепчук" говорила.

- Вот!

- У меня дети "кепуч" говорили.

- Как услышали.

А у меня бабушка "песики" говорила - это виски: "больно песиком стукнулась". Прослеживается связь с пейсами. Однако под Рыльском говорят "пёсики". "У каждого человека два пёсика"... а словарный объем совершенно разный.

В повседневной бытовой речи мы используем от 300 до 500 слов. Знаем в 10 раз больше. Профессиональное общение заставляет употреблять две-три тысячи. Но тут разброс велик - от прачечной до министерства культуры. У профессора до пяти тысяч доходит, а кому-то и пары ненормативных корней хватает. Как говорится, щаз спою!

- Через модерацию!

Угадайка, ребус, рэп-батл - что еще может вырасти из карты диалектов. Игра с русской классикой и местной лексикой - болезнь заразная, но она от большой и чистой любви.

Спою!

- "В лесу раздавался топор дровосека" - кому раздавали топоры?

- А в значении "слышался"?

Да, в значении "слышался", некрасовский топор очень бойко раздавался на книжных прилавках 19-го века. И делал нашу речь немножко красочней.

- Покидаем школу "Успех", обогащенные новым словом "пыка" - вот оператор смеётся. Это не "пика", это "ироничное лицо". Ну, и пыка у тебя сейчас, Дмитро! Чтобы не было сильно смешно, добавлю более грустное слово - "глывый". Кто-то подумает: о, я глывый, я главный! Нет. "Глывый" это "серый". Гусь у нас глывый.